.png)

La recherche d'investissements privés est l'une des étapes les plus décisives du parcours d'une start-up. Elle vous permet d'accélérer la croissance, de professionnaliser l'équipe, de consolider la technologie et de vous positionner face à la concurrence.

Cependant, ce n'est pas toujours la bonne étape ou elle n'arrive pas au bon moment.

La levée de capitaux extérieurs sans plan précis ou à un stade trop précoce peut avoir des effets contreproductifs : perte de contrôle, dilution excessive ou même blocage de futurs cycles de financement.

Ces dernières années, la professionnalisation de l'écosystème entrepreneurial espagnol a entraîné un changement de mentalité : les fondateurs cherchent de plus en plus à comprendre pourquoi et pourquoi augmenter leurs investissements, quels que soient les chiffres ou la valorisation.

Dans cet article, nous explorons quand il est judicieux de rechercher des investissements privés, comment définir le montant optimal à lever et quels critères suivre pour le faire de manière stratégique et durable.

L'investissement privé en tant qu'outil et non en tant que fin

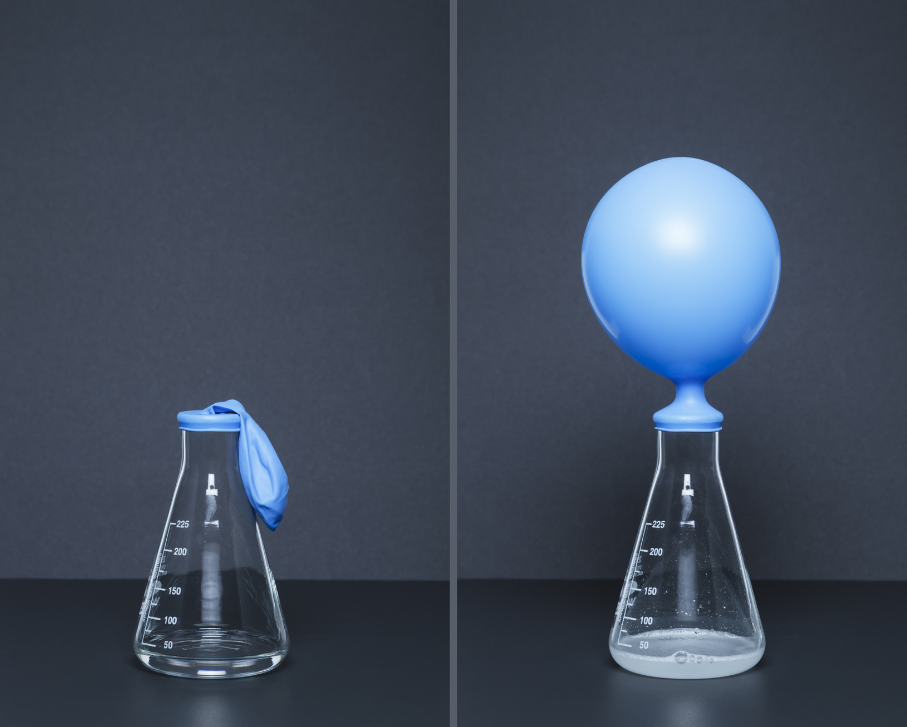

L'une des erreurs les plus courantes au début est de considérer l'investissement privé comme le point de départ du projet, plutôt que comme un outil visant à accélérer ce qui fonctionne déjà. Le financement d'un investisseur, qu'il s'agisse d'un business angel, d'un fonds ou d'une entreprise, doit intervenir lorsque le modèle économique commence à valider son succès et que le capital supplémentaire permet de multiplier les résultats, et non de les créer de toutes pièces.

Dans ce contexte, l'argent doit avoir une destination claire et mesurable : développer un produit validé, ouvrir un nouveau marché, développer une équipe commerciale ou consolider la base technologique. La recherche d'investissements sans plan opérationnel traduisant le capital en étapes spécifiques entraîne souvent des tensions avec les partenaires, des objectifs non atteints et des difficultés à justifier de nouveaux cycles de financement.

Par conséquent, avant d'ouvrir un round, il est essentiel déterminez les jalons que vous souhaitez atteindre avec ce capital et quelles preuves existent que l'investissement permettra de les atteindre. Si l'objectif reste de valider le marché ou de construire le MVP, il peut être plus judicieux d'opter pour un financement public non dilutif (comme l'ENISA, le CDTI ou des programmes régionaux) ou de s'autofinancer dès les premières ventes.

Quand est-il judicieux de rechercher des investissements privés ?

La réponse dépend de trois facteurs principaux : le degré de validation du modèle commercial, l'évolutivité du produit et le calendrier du marché. Concrètement, il est judicieux de mobiliser des capitaux privés lorsque :

- Le produit ou le service est déjà sur le marché et possède des indicateurs d'adoption ou de revenus initiaux.

- Il a été démontré que Ajustement entre le produit et le marché débutant ou au moins fort Problème et solution Ajustement.

- Il existe une stratégie de croissance claire qui justifie l'utilisation efficace du capital.

- La structure de l'entreprise est organisée et l'équipe fondatrice est alignée sur le plan de la vision et de l'engagement.

Lorsque ces éléments sont en place, l'investissement privé devient un accélérateur naturel de croissance, et non une voie de survie.

Phases et objectifs d'investissement pour chacune

Les rondes ne sont pas toutes identiques ou n'ont pas les mêmes objectifs. Les besoins et la taille de l'investissement varient en fonction de la phase de maturité de l'entreprise.

Pré-amorçage : validez l'opportunité

Dans cette phase, la priorité est de confirmer que le problème existe et qu'il existe suffisamment de marché pour le résoudre. Les investissements sont généralement modestes (de 50 000 à 250 000 euros) et proviennent des fondateurs eux-mêmes, Amis, famille et imbéciles ou des business angels ayant une forte propension au risque.

De plus en plus de fonds spécialisés en phase de démarrage (tels que Draper B1, Kfund Seed ou Lanzadera) participent à ces étapes, en particulier si l'équipe fait preuve d'une expérience antérieure ou d'une technologie différentielle. Cependant, lever trop d'argent avant de valider le modèle peut être dangereux : cela augmente la dilution et crée des attentes difficiles à satisfaire.

Semence : testez le modèle et démontrez la traction

La Ronda Graine marque le moment de transformer le produit en entreprise. Ici, l'investissement est utilisé pour acquérir des clients, améliorer le produit et tester la rentabilité de l'unité. En Espagne, les cycles d'amorçage se situent normalement entre 200 000 et 1 million d'euros, avec des valorisations pré-monétaires de 1 à 4 millions.

Les investisseurs s'attendent à une croissance mensuelle, à des indicateurs de revenus précoces et à un plan d'expansion solide. L'objectif n'est pas une rentabilité immédiate, mais plutôt la validation du modèle d'échelle.

Série A : Évoluez efficacement

Une fois que le modèle a prouvé son efficacité, la phase d'expansion commence. Les fonds institutionnels recherchent des entreprises présentant un MRR stable, une croissance soutenue et une équipe capable d'exécuter à grande échelle. Les cycles de série A vont de 1 à 5 millions d'euros, avec des dilutions de 20 à 25 %.

À ce stade, la levée de l'investissement privé prend tout son sens lorsque le capital permettra de multiplier les résultats existants : expansion à l'international, diversification des produits ou professionnalisation de la structure.

En bref, le moment optimal pour rechercher des investissements privés est lorsque la start-up peut démontrer une relation claire entre le capital et une croissance mesurable, idéalement avec des données étayant son efficacité et son potentiel de rendement.

Comment calculer le montant du capital à lever

Déterminer le montant d'argent à collecter n'est pas une décision intuitive, mais stratégique. Il devrait reposer sur trois piliers : les besoins opérationnels, l'horizon temporel et la planification des étapes.

La première étape consiste à définir les objectifs que l'entreprise souhaite atteindre au cours des 18 à 24 prochains mois (par exemple, doubler son chiffre d'affaires, ouvrir des marchés internationaux ou atteindre le seuil de rentabilité opérationnel). Les coûts associés à ces objectifs, y compris l'équipement, la technologie, le marketing, l'infrastructure, etc., sont ensuite quantifiés et une marge de sécurité de 10 à 20 % est ajoutée.

Ce chiffre final représente le montant minimum de la manche. Cependant, avant de le confirmer, nous devons analyser comment cela affectera la dilution. Par exemple, si une start-up est évaluée à 2 millions d'euros d'avance et reçoit 500 000€ d'investissement, la part transférée est calculée comme suit :

Cela signifie que les fondateurs conserveraient 80 % du capital après la levée de fonds. Si la société levait 1 million d'euros avec la même évaluation, la dilution serait de 33 %. C'est pour cette raison que lever plus de fonds que nécessaire peut être contre-productif, surtout si tous les jalons de croissance n'ont pas encore été validés.

La plupart des investisseurs recommandent de planifier chaque cycle de manière à couvrir entre 18 et 24 mois de lancement, soit suffisamment de temps pour atteindre un point critique justifiant la prochaine phase de financement ou de rentabilité opérationnelle.

Combien c'est trop (ou trop peu)

Une levée de fonds trop faible peut empêcher l'entreprise d'exécuter et forcer de nouveaux cycles de financement hâtifs, ce qui entraîne de la fatigue chez les investisseurs et les fondateurs. Au contraire, lever trop de fonds crée une pression pour une croissance plus rapide que ne le permet la structure et peut gonfler des valorisations insoutenables.

En général, un cycle devrait permettre d'atteindre les objectifs sans compromettre le contrôle ni augmenter les risques opérationnels. Les investisseurs ont tendance à préférer les fondateurs prudents et réalistes dans leurs projections, qui font preuve d'efficacité financière et d'un lien clair entre les dépenses et les résultats.

Une erreur courante dans les entreprises en phase de démarrage est de définir le montant en fonction de « l'argent qui pourrait être dépensé » au lieu de « l'argent nécessaire à la croissance ». L'investissement doit être aligné sur une feuille de route réaliste, dans laquelle chaque euro a un objectif et un rendement attendu.

Comment décider auprès de qui lever des capitaux

Il est tout aussi important que de savoir quand et quelle quantité soulever, c'est de décider avec qui le faire. Le profil de l'investisseur influence directement l'évolution de l'entreprise. Tous les investisseurs n'offrent pas le même type de valeur : certains proposent un soutien stratégique, d'autres un accès au marché, d'autres simplement du capital.

Les business angels sont particulièrement précieux au début car ils fournissent des connaissances opérationnelles, un réseau de contacts et une flexibilité dans les négociations. Les fonds de capital-risque fournissent une discipline financière, une structure et une capacité de suivi, mais ils nécessitent souvent des indicateurs et des engagements en matière de rapports plus stricts.

Choisir le bon partenaire implique de comprendre leur Bilan, votre thèse d'investissement et votre niveau d'implication. Un investisseur mal positionné peut être tout aussi dommageable qu'une mauvaise évaluation. Idéalement, la relation avec l'investisseur devrait être basée sur la confiance, la transparence et une vision partagée de la croissance.

Évitez les erreurs les plus courantes lors de la recherche d'un investissement

Les erreurs les plus courantes dans les processus de collecte de fonds ont tendance à se répéter parmi les startups de tous les secteurs. La première consiste à rechercher des investissements trop tôt, avant de disposer d'un produit validé ou d'un message clair. Sans indicateurs d'adoption ni modèle commercial tangible, il est extrêmement difficile de convaincre les investisseurs professionnels.

La seconde consiste à établir une évaluation disproportionnée. Un chiffre gonflé peut sembler intéressant, mais il a tendance à compliquer les prochains cycles et à aliéner les investisseurs stratégiques. Au contraire, une évaluation trop faible érode la confiance et peut entraîner des conflits internes en raison d'une dilution excessive.

Il est également courant de négliger le discours financier. Les investisseurs ne se contentent pas d'acheter des données, mais aussi de la vision, de la cohérence et de la capacité d'exécution. La présentation de projections réalistes, de jalons réalisables et de clarté quant à l'utilisation du capital témoigne du professionnalisme et renforce la confiance.

Enfin, de nombreuses startups oublient de combiner l'investissement privé avec un financement public complémentaire, ce qui permet d'élargir la piste et de réduire la dilution. Des programmes tels que l'ENISA, le CDTI ou les lignes régionales peuvent représenter jusqu'à 30 à 40 % du plan de financement sans renoncer à des fonds propres.

Quand ne pas augmenter les investissements privés

Toutes les startups n'ont pas besoin de lever des capitaux externes aux mêmes étapes ou pour les mêmes raisons. Le besoin d'investissement ou non dépend profondément du modèle économique, du cycle de développement du produit et de la structure des coûts.

Dans des modèles tels que le SaaS B2B, les places de marché ou les entreprises numériques avec des cycles de validation courts, il peut être contre-productif de lever des investissements trop tôt. Si le produit n'est pas encore validé, s'il n'y a aucun signe clair de traction ou si la croissance peut être financée par des clients, des subventions ou des ressources propres, l'intégration d'investissements privés peut générer des pressions et des attentes que le projet ne peut pas encore soutenir.

Toutefois, cela ne s'applique pas de la même manière à tous les secteurs. Dans des domaines tels que la santé, la biotechnologie, le matériel informatique, les technologies profondes ou les technologies médicales, un investissement précoce est souvent essentiel. Ces modèles nécessitent de longs cycles de R&D, des équipes hautement spécialisées et, dans de nombreux cas, des processus réglementaires avant de générer des revenus. Pour ces types d'entreprises, lever des capitaux, et pas beaucoup, avant d'atteindre le marché n'est pas une option, mais plutôt une exigence structurelle.

Par conséquent, plutôt que de parler de « soulever ou ne pas soulever », la question clé est la suivante : de quoi votre modèle a-t-il réellement besoin pour avancer de manière saine et durable ?

Forcer un tour pour des raisons d'image, de comparaison avec des concurrents ou d'une tendance du marché est une erreur courante. Chaque start-up a son propre rythme, et le fait de poursuivre un cycle sans bases solides peut compromettre à la fois la stratégie et la crédibilité du projet.

Conclusion : un investissement privé ayant un objectif et une stratégie

L'investissement privé est un puissant levier, mais il ne constitue pas un point de départ. Cela a du sens lorsqu'il existe une base solide, un produit validé, des indicateurs cohérents, une équipe engagée et lorsque le capital se traduit par une croissance mesurable.

Déterminer le montant à lever et avec qui le faire sont des décisions stratégiques qui définissent la trajectoire de l'entreprise pendant des années. Par conséquent, au-delà du chiffre, l'accent doit être mis sur la maximisation de l'impact du capital, la minimisation de la dilution et le maintien de l'alignement entre les fondateurs et les investisseurs.

En fin de compte, pour lever des investissements significatifs, il faut le faire au bon moment, avec des partenaires qui offrent de la valeur au-delà de l'argent, et avec une vision claire de la manière dont chaque cycle construit l'avenir de l'entreprise.